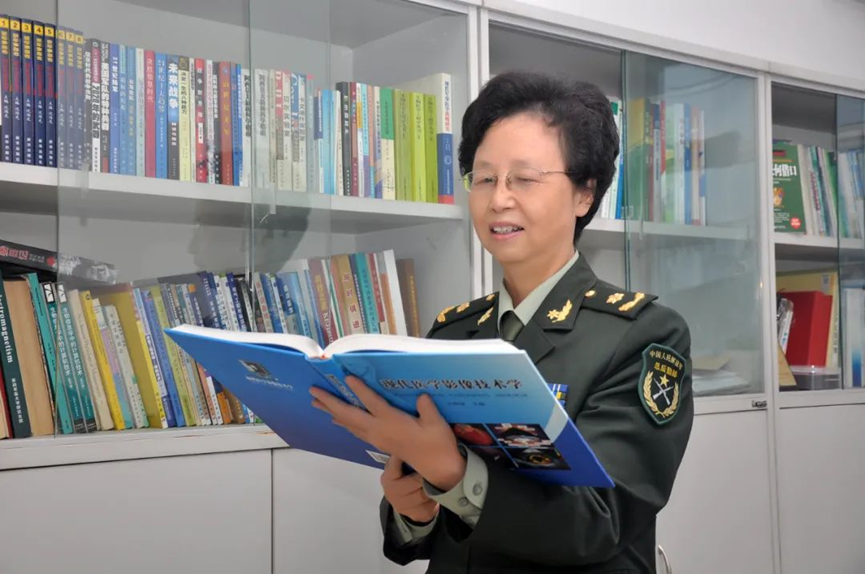

军事生物医学工程学系二级教授

董秀珍

在我们的人生道路上,总有一些不期而遇的人或事改变前进的方向,改写生活的轨迹。我自哈尔滨军事工程学院毕业到国防科委工作后,以为这将是自己奋斗一生的归属,然而命运的神奇之处就在于你永远不知道下一个转角会出现什么。生物医学工程学,一个前所未闻的学科,却让我与第四军医大学结下不解之缘,并植根于军医大学的土壤,生根发芽。

1987年董秀珍(右一)参加北京西山中国生物医学工程学术年会

一切从零开始到成为我国生物医学工程领域的专家,我担任了军队医学工程与卫生装备主任委员、中国生物医学工程学会副理事长、科技部基金委的规划专家,这一切得从40年前说起。

20世纪下半叶,时代的飞速发展催生了“生物医学工程”这一新兴交叉学科。始终关注最新动态的四医大领导,敏锐地捕捉到这一学科发展前景,布局在四医大建立生物医学工程专业,正是这一决定把我从国防科委的研究单位调到了第四军医大学。

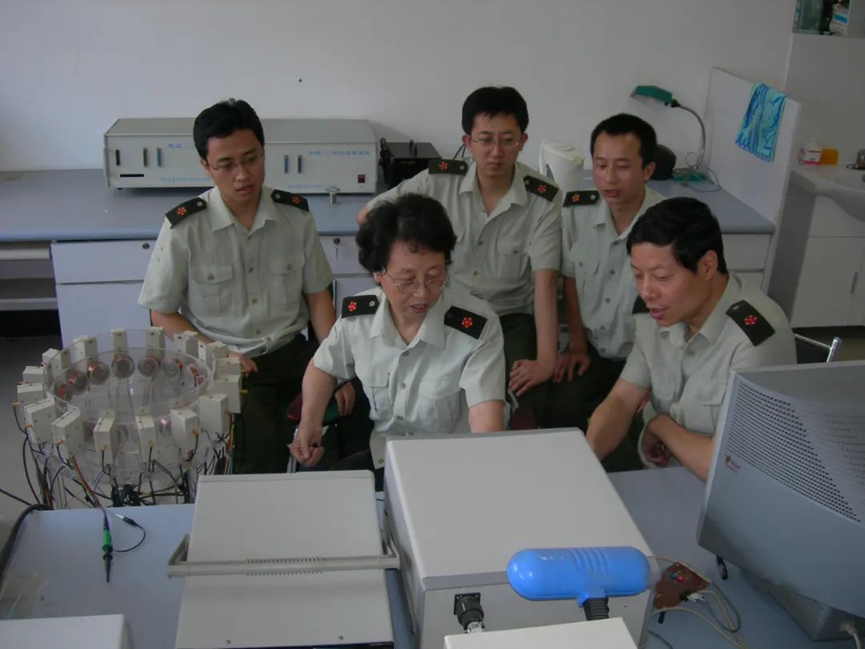

2006年课题团队进行学术讨论

刚到四医大时,学科建设还只是规划,对我来说颇有点一切茫然的感觉。学校领导的热情指引,让我有幸向学校多位著名专家教授请教,他们对与工程结合推进医学发展的方向,给予了高度肯定并抱以热切期望,这极大地激发了我探索医工交叉领域的热情。我像海绵吸水一样学习新兴的生物医学工程相关知识,并尝试与臧益民教授合作研究心脏功能问题。在这个过程中,如同细雨滋润心田,“创建四医大生物医学工程学科”的念头,就那么自然而然地成为了我追求的学术之梦。

2004年董秀珍教授与博士毕业生合影留念

艰难困苦,玉汝于成。现在回想当时的种种经历,仍是酸甜苦辣千般滋味涌上心头。1985年,一切挥洒的汗水都变得有意义,总部批示决定在第四军医大学成立医学电子工程系。从此,我开启了学科建设之路。

指导科研工作

与学员代表交流

可以说,我是踩着时代的鼓点开始了新学科的筹建之路。在工程基础几乎为零的军医大学,筹建以现代工程学为主的生物医学交叉学科,困难可想而知。没有教学计划,我们跑遍国内高校,翻烂了手边资料,自己制定;没有教学载体,我们就组建教研室和实验室,选调教员。1986年,注定是被记入学科历史的一年,第四军医大学生物医学工程专业第一批本科生入校了!学生招了进来,然而面对新兴的专业课,一无资源,二无师资,我们再次遇到拦路虎。临危受命,我被委以重任,负责专业课教研室的组建。我不敢辜负寒窗苦读考上我们专业的学子,亦无法辜负学校领导的信任。通过艰苦不懈的努力,我组建了教研室,开设了医学仪器、医用传感器、医用电子技术、数字信号处理等专业课程;在前期与臧益民教授合作地基础上,对心脏电、机械功能无创检测进行系列研究,由于在检测与信号处理方面有突出创新,先后研发的4台仪器,性能领先,获得注册证,推广到全国29个省市自治区,获得军队奖和国家科技进步三等奖。通过国内外调研,我们又大胆提出医学电阻抗成像这一新的研究方向,获得当时校领导大力支持,为我系的学科建设升级奠定初步基础,1989年我系获得全军首个生物医学工程一级学科硕士点。

参加国科金重点课题结题验收

1995年,一纸命令宣布我担任生物医学工程系主任,我忍痛放下刚起步的电阻抗成像研究,全心全意投入到系里的学科建设之中。我提出并启动支撑学校军事生物医学工程特色学科的科研布局:医学电阻抗成像研究,目标是国际领先、国内首创;非接触生物雷达研究,目标是国内首创,国际先进;高原增氧技术装备研究,目标是为高原部队解决缺氧问题,国内领先。同时聘请俞梦孙研究员为我系的领军人物,使我们系日益凸显军事生物医学工程特色,独树于学科之林。在1998年成为全军首个生物医学工程一级学科博士点,2001年建成博士后流动站,之后我系成为全军生物医学工程专业委员会主任委员单位,2004年成为中国生物医学工程学会副理事长单位。上述科研工作在相关课题组的努力下,分别获得陕西省科学技术一等奖、国家科技进步二等奖和国家发明二等奖。我们坚持的颅脑电阻抗成像原始创新前沿研究,达到国际领先水平,目前还在继续深入。

与科室人员探讨课题

回顾40年峥嵘岁月,往事历历在目。我的每一点进步,总是和学校生物医学工程学科紧密相连;我的每一点成绩,总是离不开第四军医大学领导的有力支持。我经常对学生们说,我的个人发展,无不植根于学校与学科发展的沃土。没有第四军医大学,哪里有生物医学工程专业的我!

我与四医大40载的相伴只是它漫漫征途中的沧海一粟,学校的发展建设,离不开四医大人的奋斗,我只是其中的一个。学校曾走过如茵绿草,也踏过纵横沟坎,披荆斩棘已踏过80个春秋。在学校建校80周年之际,祝愿培育我的四医大——空军军医大学行歌万里、所向披靡,在新时代迈向新高度、形成新特色、做出新贡献。

2010年董秀珍教授与科室人员合影