成功没有意外——参观鞠躬教授读书笔记有感

鞠躬教授,1929年11月22日出生于上海一个书香门第。他天资聪颖,兴趣广泛,高中毕业时为不负父亲对他的厚望——为祖国鞠躬尽瘁,毅然选择医学救国的道路,考入当时素有“南湘雅,北协和”中的南派医学泰斗的湘雅医学院。1952年大学毕业后,经一年的“北协和”高级师资培训班的学习,于1953年分配到第四军医大学工作,从事神经解剖学研究,1983年他以副教授身份在全国范围内第一次破例授予博士生导师资格,1985年在第四军医大学创建了中国医学校中第一个神经生物学教研室,1992年遵总后卫生部指令建立了中国人民解放军神经科学研究所。他1991年当选为中国科学院院士,目前仍为第四军医大学唯一的中国科学院院士。1995年获“八五”全军重大科技成果奖,1996年获解放军专业技术重大贡献奖,同年获总后勤部科学技术一代名师……。大家在读到鞠教授这一段令人敬佩的履历的时候,也许注意到是“书香门第,天资聪颖”,又或者注意到他的“南湘雅,北协和”南北兼修。真的是那么简单?一个人的成功仅仅是天资聪颖、师出名校就可以的吗?今天我们作为鞠教授一手建立的神经科学研究所的一员,有幸能够优先“插队”参观了他早年的读书笔记。看到那一本本略微发黄的记录本,不仅感慨:成功没有意外,成功需要一点一滴,一笔一划积攒而来。

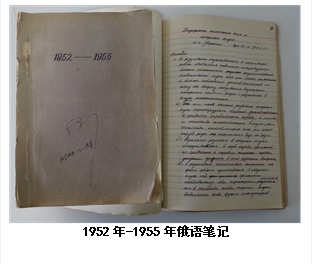

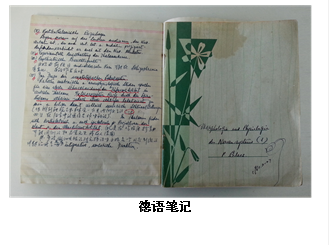

这些笔记最早的有他刚刚大学毕业时做的俄语笔记,有上个世纪60年代的德语记录,也有70年代的日语笔记,还有80年代的英语摘抄。初看之下,4国外语,不仅深感果然是“天资聪颖、师出名校”!但是,如果你仔细看看每本记录本上的一行行文字摘抄:对脑内核团的描述,对当时解剖学方法的记录,还有神经传导路的详尽说明。这一本本记录本内包含了多少日日夜夜的辛苦。鞠教授在2009年出版的《八十年春秋》一书中写道:“初到第四军医大学解剖学教研室时,由于设备简陋,资料匮乏,又无人指导,加上各种政治运动,花了我近十年时候的苦读,硬板凳坐得把坐骨结节下的皮都磨破了……”寥寥数笔,一笔带过。当我们回头看看这些笔记,对当时的情况略有了解。设备简陋、资料匮乏,意味着没有现在大家用到习惯的电脑、复印机和扫描仪,更没有四通八达的internet

这些笔记最早的有他刚刚大学毕业时做的俄语笔记,有上个世纪60年代的德语记录,也有70年代的日语笔记,还有80年代的英语摘抄。初看之下,4国外语,不仅深感果然是“天资聪颖、师出名校”!但是,如果你仔细看看每本记录本上的一行行文字摘抄:对脑内核团的描述,对当时解剖学方法的记录,还有神经传导路的详尽说明。这一本本记录本内包含了多少日日夜夜的辛苦。鞠教授在2009年出版的《八十年春秋》一书中写道:“初到第四军医大学解剖学教研室时,由于设备简陋,资料匮乏,又无人指导,加上各种政治运动,花了我近十年时候的苦读,硬板凳坐得把坐骨结节下的皮都磨破了……”寥寥数笔,一笔带过。当我们回头看看这些笔记,对当时的情况略有了解。设备简陋、资料匮乏,意味着没有现在大家用到习惯的电脑、复印机和扫描仪,更没有四通八达的internet 和email(资料来得不要太容易)。怎么办?鞠教授抓到手上能有资料苦读。没有复印机和打印机,一段段摘抄,一本本记录,化作了书中“坐骨结节下的皮都磨破了”。无人指导,也就不能像现在这样打视频电话、写email,甚至参加国际会议和知名神经科学家面对面交流。鞠教授只能一个字一个字地嚼,一句话一句话琢磨。在这些读书笔记的支持下,“经历一些幼稚的科研设计及无效的尝试,直到60年代初才逐渐悟出一些道理,能独立做一些研究工作”。有人说,读书是和作者交流的一种方式。在那种物质条件极端困难的条件下,鞠教授正是借着和一本本国外神经科学著作作者特殊的交流方式,让自己不断前进,成功地率先将Nauta法引入中国。他在书中还有这一段话:“不要看不起来自条件比较差的单位的人,不是他们不如你们聪明或勤奋,实在

和email(资料来得不要太容易)。怎么办?鞠教授抓到手上能有资料苦读。没有复印机和打印机,一段段摘抄,一本本记录,化作了书中“坐骨结节下的皮都磨破了”。无人指导,也就不能像现在这样打视频电话、写email,甚至参加国际会议和知名神经科学家面对面交流。鞠教授只能一个字一个字地嚼,一句话一句话琢磨。在这些读书笔记的支持下,“经历一些幼稚的科研设计及无效的尝试,直到60年代初才逐渐悟出一些道理,能独立做一些研究工作”。有人说,读书是和作者交流的一种方式。在那种物质条件极端困难的条件下,鞠教授正是借着和一本本国外神经科学著作作者特殊的交流方式,让自己不断前进,成功地率先将Nauta法引入中国。他在书中还有这一段话:“不要看不起来自条件比较差的单位的人,不是他们不如你们聪明或勤奋,实在 是太困难。把你们放在他们环境中,你们又有多大能耐?要热情帮助他们!”我想在说这段话的时候,鞠教授应该是在想:“我当时要是有现在这个条件,可不知该有多幸福。你们应该珍惜”他最近给神经生物学教研室网站推荐了一篇文章:《组建初期的国防部第五研究院》。文章中详细描述了国防部第五研究院如何在一穷二白的条件下,成功地仿制了“1059”近程导弹的故事。这又何尝不是对他在当年艰苦条件下在神经科学之路上下求索的真实写照呢?

是太困难。把你们放在他们环境中,你们又有多大能耐?要热情帮助他们!”我想在说这段话的时候,鞠教授应该是在想:“我当时要是有现在这个条件,可不知该有多幸福。你们应该珍惜”他最近给神经生物学教研室网站推荐了一篇文章:《组建初期的国防部第五研究院》。文章中详细描述了国防部第五研究院如何在一穷二白的条件下,成功地仿制了“1059”近程导弹的故事。这又何尝不是对他在当年艰苦条件下在神经科学之路上下求索的真实写照呢?

机会偏爱有准备的人,这句话说来简单,但实际上抓住指间“滑不留手”的机会需要的准备,有时不是准备几分钟,几天或者几个月就够了,需要数十年的准备。鞠教授的读书笔记,许多是直接用外文撰写,包括当时在神经解剖领域领先的日本、德国文献,再到后来全球通用的英文。在不停地摘抄过程中,鞠教授不仅是在汲取专业知识的营养,同时让其语言能力这项“副业”也“无心插柳柳成荫”。神经科学和世界上任何一门学科一样,需要研究者之间良好的沟通和交流。不断地在外文笔记中浸泡的鞠教授,其语言习惯切换应该在这四国语言之间游刃有余怎么也不为过。也正是这种数十年如一日地坚持读书笔记的工作,当机会滑向指间时,鞠教授能够准确地抓住。借着他良好的英语功底,鞠教授和瑞典LKB公司的J.Scheibel先生在一系列巧遇后成为好友,进而促使他有机会赴瑞典Karolinska医学院Tomas Hokfelt教授实验室学习交流。而鞠教授良好的英文也给Tomas Hokfelt教授留下了较好的初次印象。

除此之外,当我们观看鞠教授读书笔记时,不仅对他的一幅幅手工插画感到震惊。都说做science的也需要艺术细胞,许多著名的科学家都会两招。神经科学界的大牛Cajal的神经图谱画得为什么那么好,多少年后还是被目前拥有照相机的我们反复引用,就是因为他的美术功底摆在那里。看鞠教授的手工绘制的神经解剖图谱,我们也有同样的感觉。鞠教授读书笔记中的绘制的图谱,线条清晰,结构准确,直接用于出版也是一点问题没有,完全没压力。而这种长年的包含艺术和科学的训练,让鞠教授在神经解剖学研究中具有独特的优势。因此,当Hokfelt教授看到他所制成的背根神经节切面图时,不仅赞叹:“我们从来没有过这么漂亮的工作。”也多亏了鞠教授长年的包含艺术和语言的训练,当1984年美国Salk研究所(Salk研究所,全球知名的生物医学研究机构,在神经科学领域享有盛誉,曾出过五位诺贝尔奖获得者)的L.W. Swanson教授在北京医科大学举办“脑对自主神经和内分泌调节”讲习班时,鞠教授能够从众多学习者中脱颖而出。当时的会议并不设翻译,但许多学者没有太多机会练习英文,听不太懂。鞠教授因为英语好,能够听懂,被推选出来给其他学者重新讲解Swanson教授讲述的内容。同时,长期绘图的训练让他能够顺手在黑板上画下相关的解剖结构。这一幕也正好让路过的Swanson教授看到,促使了鞠教授对Salk研究所的访问。这些一系列的机遇,没有鞠教授数十年磨破坐骨结节撰写读书笔记、绘制解剖图谱是无法抓住的。所以说,回到我们的题目,成功没有意外,鞠教授简历上一个个奖项,一个个头衔,都是在这一本本读书笔记的基础上建立起来的。

最后,附上神经生物学教研室新老主任和大家在读书笔记前的合影一张,希望大家能够学习鞠教授这种数十年如一日严谨治学的态度和毅力,在新主任武胜昔教授的带领下,将第四军医大学神经生物学教研室推向新学术高峰。

(照片提供:焦西英,解柔刚;文字:王文挺)