军事生物医学工程学系三级教授王健琪

上世纪80年代初,我还是西安交通大学的学生,那时就知道在兴庆公园北面有一所军校,叫第四军医大学。由于我是学理工的,一开始并不觉得这所学校会和自己的人生有太多的交集。然而实在是没想到,恰恰就是这所与自己原专业相比跨度很大的学校,最终成为我此生成长进步的幸福摇篮。

1984年刚刚参军的王健琪

1985年王健琪在空军某航空兵部队体验生活

1990年,硕士研究生毕业的我,被分配到第四军医大学医学电子工程系当老师,成为了一名军校教员。来到学校后,我感受最深的是学校厚重的历史传承及浓厚的学术氛围,暗自庆幸自己找到了可托付一辈子的工作单位。

当时的医学电子工程系刚成立不久,我所在的电子学教研室,也是才把教学任务理顺,科研方面的任务少之又少。虽然新来不久,但我喜欢经常跟教研室老同志一起探讨有关单位、科室等发展问题。我们讨论的基本结论是,学科要发展,必须要提高学术水平。

为此,我选定电子伤票为自己的学术探索突破口。尽管是第一次独立从事科研工作,但功夫不负有心人,最终成功研制出了我军第一部电子伤票,并于1998年获得军队科技进步二等奖。这些年,电子伤票得到了广泛应用、发挥了积极作用,作为探路者、开创者的第四军医大学值得为此感到骄傲。同年,系里任命我担任教研室主任,看到学校其它老牌教研室数量众多的学术成果和令人仰视的学术地位,我知道自己必须更全面更系统地去考虑谋划教研室的可持续发展。毕竟电子伤票是一种应用性项目,难以形成一个前沿性方向,去支撑学科的发展。苦苦思索中,我从专业背景出发,融合四医大雄厚的医学基础,提出了“生物雷达”的新想法,并得到了学校和系里的认可。从1998年开始,我们团队以敢为天下先的精气神,攻克无数个大大小小的难关,从设想到原理突破、再到实际应用,努力去开辟我国生物雷达研究的先河。实验条件从零起步,最终能建立起我国首个生物雷达实验室,需要各种的条件支持和良好的氛围环境。幼苗成长为参天大树,因为有四医大这方热土。

2017年转隶空军留念

2019年王健琪教授参加军内学术会议

2000年,学校安排我到系里当副主任,这一段时间也恰逢生物雷达向实践应用推进,这需要啃很多硬骨头。肩上的担子重了,白天时间紧张,主要是靠晚上和同事们一起探索研究,而且所有的大型实验我都会参加。那个时候的四医大校园里,各个实验室的灯光就像熊熊燃烧的火炬一样,照亮着艰苦的科学研究之路。2004年,终于研制出我国首个生物雷达(雷达式生命探测仪),第四军医大学又一次登上了新闻联播。2008年,我又从系里回到了教研室当主任。

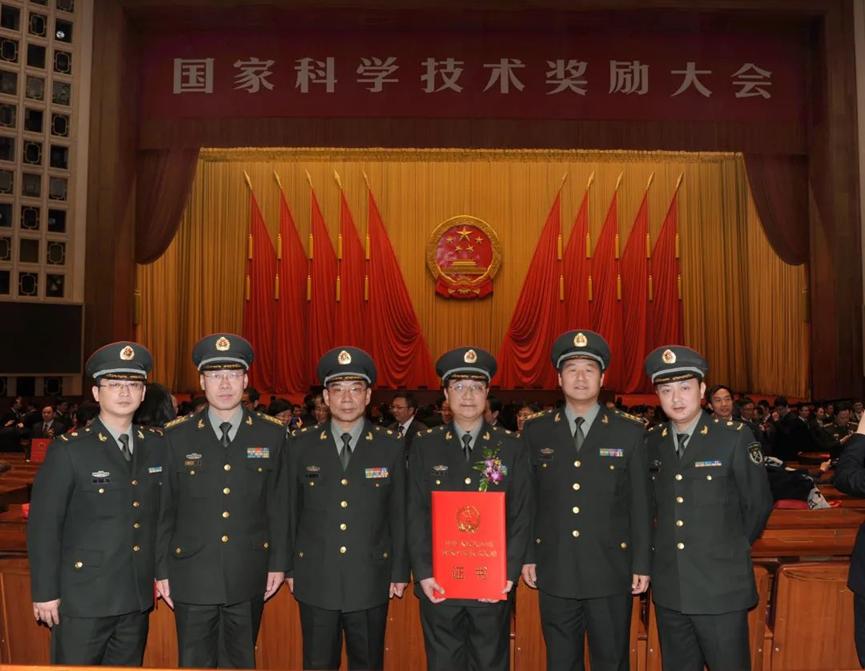

从在我国率先提出“生物雷达”概念开始,我们研制出我国首台雷达式伤员探测仪、首台穿墙人员探测仪、首台单目标、多目标生命搜寻仪、首台微型生物雷达等,除配备部队外,消防等领域运用也很广泛。获国家发明专利40余项,发表SCI/EI收录论文近百篇。以第一作者获国家科学技术发明二等奖,这是我校第二次、也是我校军事学科第一次获得国家发明奖。另外以第一作者还获得省部级科学技术一等奖和军队科技进步二等奖。

我个人被军委政治工作部评为军队科技领军人才,获军队杰出专业技术人才奖,空军级专家,原总后优秀中青年技术专家、优秀教师。另外还获我校“华山杯”专业技术贡献奖,优秀博士生导师等荣誉。现任军队卫生装备专业委员会主任委员, 解放军第十届医学科学技术委员会委员等职,兼任军队重点实验室主任。荣立个人二等功一次,三等功一次,集体三等功一次。

王健琪教授参加建军80周年活动留念

王健琪领衔科研团队荣获国家技术发明二等奖

时光如白驹过隙,记得刚参军时同事称我小王;当了老师,学员们称我王教员;在教研室和系里当了领导,大家称我王主任;后来又叫王教授;到现在许多人叫我老王。从小王到老王,是军医大学这个摇篮把我从一个默默无闻的助教培养成专家教授。转眼空军军医大学80岁了,对学校而言,恰是风华正茂,愿我们的军医大学青春常驻。

王健琪教授赴空军航空兵部队调研

王健琪教授与研究生合影留念

王健琪团队研制的我国首部电子伤票参加国际军事后勤装备展